一、行業(yè)爆發(fā):團(tuán)播成為直播經(jīng)濟(jì)核心增長極

2025年,中國團(tuán)播市場規(guī)模突破150億元,日均開播房間數(shù)達(dá)8000個,較2024年增長超20%。這一數(shù)據(jù)背后,是團(tuán)播從“娛樂表演”向“綜合服務(wù)平臺”的轉(zhuǎn)型。抖音、微信視頻號等平臺通過《團(tuán)播內(nèi)容管理規(guī)范》《團(tuán)播機(jī)構(gòu)管理規(guī)范》等政策,推動行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時代。典型案例中,@SLAY D以衛(wèi)視綜藝級標(biāo)準(zhǔn)打造舞臺,@陜西省歌舞劇院將劇場級內(nèi)容引入直播,@H131通過800平米XR直播間實(shí)現(xiàn)虛實(shí)結(jié)合,標(biāo)志著團(tuán)播從“低成本娛樂”向“文化消費(fèi)新形態(tài)”的躍遷。

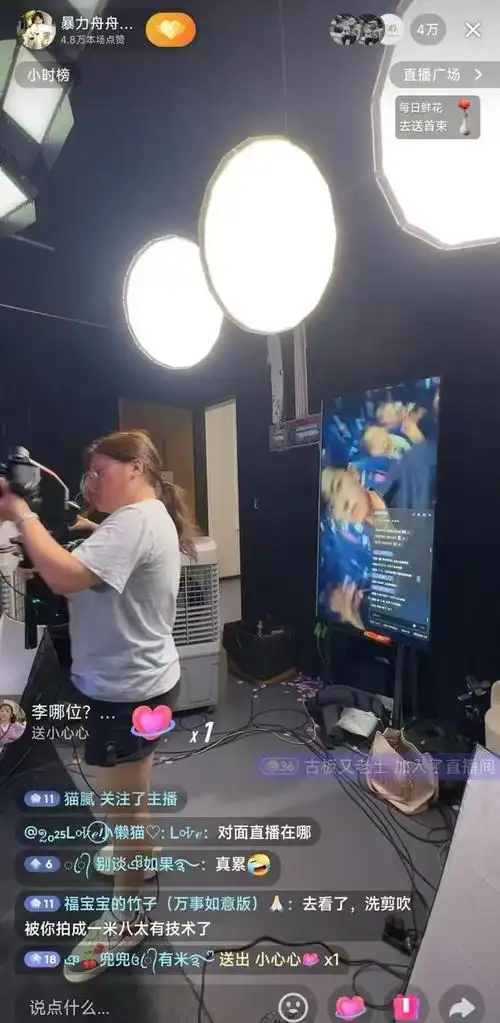

二,團(tuán)播設(shè)備專業(yè)化

以為秀場直播都是以手機(jī)為主,部分活動會用微單專業(yè)攝像機(jī),從滄海一舟起,專業(yè)設(shè)備 無人機(jī) 多幾位拍攝,搖臂 穩(wěn)定器等專業(yè)化設(shè)備逐漸成為大主播主流配置。

像采集設(shè)備:進(jìn)口依賴

- 傳統(tǒng)格局:索尼、佳能等日系品牌長期主導(dǎo)中高端直播市場,其微單(如索尼A7系列、佳能R5/R6)憑借全畫幅傳感器、4K/8K視頻能力及低光表現(xiàn),成為專業(yè)團(tuán)播首選。

- 穩(wěn)定器:國產(chǎn)技術(shù)反超與市場主導(dǎo)

- 技術(shù)反超:智云、大疆等國產(chǎn)穩(wěn)定器廠商在電機(jī)扭矩、算法精度、負(fù)載能力上實(shí)現(xiàn)反超。例如,智云CRANE 4系列支持3.6kg負(fù)載,可適配全畫幅微單+鏡頭組合,而同級別進(jìn)口產(chǎn)品價格高出30%-50%

- 燈光系統(tǒng):國產(chǎn)高端化與生態(tài)整合

- 品牌崛起:愛圖仕(Aputure)、南光(Nanlite)等國產(chǎn)燈光品牌通過高顯色指數(shù)(CRI≥95)、TLCI≥98的LED光源,以及智能調(diào)光系統(tǒng)(如DMX512協(xié)議、手機(jī)APP控制),逐步替代阿萊(ARRI)、Kino Flo等進(jìn)口品牌。

三、拍攝專業(yè)化:運(yùn)鏡師職業(yè)化與技術(shù)創(chuàng)新

. 運(yùn)鏡師職業(yè):高薪神話下的真實(shí)生態(tài)

2025年,團(tuán)播運(yùn)鏡師成為直播產(chǎn)業(yè)鏈中的核心崗位,市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。但行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,市場上合格的運(yùn)鏡師嚴(yán)重供不應(yīng)求,杭州某MCN機(jī)構(gòu)運(yùn)營總監(jiān)表示:“我們團(tuán)隊(duì)常年招聘運(yùn)鏡師,但符合要求的應(yīng)聘者不到十分之一。”

- 工作時間長,體力消耗大

- 超長待機(jī)模式:團(tuán)播直播通常持續(xù)4-6小時,運(yùn)鏡人員需全程保持專注。例如,舞蹈類團(tuán)播中,運(yùn)鏡師需跟隨主播動作快速移動設(shè)備,一場直播下來步行距離可達(dá)3-5公里,相當(dāng)于連續(xù)進(jìn)行中強(qiáng)度有氧運(yùn)動。

- 多機(jī)位協(xié)同壓力:大型團(tuán)播(如10人以上樂隊(duì)演出)操作多臺攝像機(jī),導(dǎo)播? 拍攝等,體力消耗堪比建筑工人。某平臺調(diào)研顯示,72%的運(yùn)鏡師每周工作時長超過50小時,遠(yuǎn)超法定工作時間。

- 無間歇作業(yè):直播期間運(yùn)鏡師無法暫停休息,需實(shí)時根據(jù)導(dǎo)演指令調(diào)整構(gòu)圖。例如,突發(fā)彈幕互動要求切換特寫鏡頭時,運(yùn)鏡師需在3秒內(nèi)完成機(jī)位切換,否則將影響觀眾體驗(yàn)。

- 技能要求高,培養(yǎng)周期長

- 復(fù)合型能力需求:運(yùn)鏡師需掌握攝影構(gòu)圖、燈光控制、設(shè)備操作等多項(xiàng)技能。例如,古風(fēng)團(tuán)播中,運(yùn)鏡師需根據(jù)服飾色彩調(diào)整白平衡,同時通過逆光拍攝突出發(fā)絲細(xì)節(jié),這些技能需通過長期實(shí)踐積累。

- 動態(tài)捕捉挑戰(zhàn):舞蹈類團(tuán)播要求運(yùn)鏡師預(yù)判主播動作軌跡,提前調(diào)整機(jī)位。專業(yè)運(yùn)鏡師需通過數(shù)千小時練習(xí)形成“肌肉記憶”,才能實(shí)現(xiàn)“人鏡合一”的流暢效果。

- 行業(yè)認(rèn)證缺失:目前國內(nèi)缺乏統(tǒng)一的運(yùn)鏡師職業(yè)資格認(rèn)證,從業(yè)人員技能水平參差不齊。頭部團(tuán)隊(duì)傾向招聘有影視拍攝經(jīng)驗(yàn)的攝影師,而中小團(tuán)隊(duì)只能通過“以老帶新”方式培養(yǎng),導(dǎo)致人才梯隊(duì)斷層。

- 薪資結(jié)構(gòu)分化:

- 初級運(yùn)鏡師:月收入6000-10000元,負(fù)責(zé)基礎(chǔ)鏡頭切換。

- 中級運(yùn)鏡師:月收入12000-18000元,需掌握多機(jī)位協(xié)同、動態(tài)追蹤等技能。

- 頂級運(yùn)鏡師:月收入超2萬元,如“05后”女運(yùn)鏡師舟舟,負(fù)責(zé)兩個團(tuán)的運(yùn)鏡,底薪8000元+提成,月收入達(dá)2萬多元。

- 職業(yè)門檻高:

- 技術(shù)門檻:一個合格的運(yùn)鏡師至少需要3-6個月的實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練,需掌握穩(wěn)定器操作、舞蹈動作理解、音樂節(jié)奏把控等技能。

- 體能要求:每天持續(xù)數(shù)小時的高強(qiáng)度拍攝,對臂力和腰腹核心力量是極大考驗(yàn)。舟舟表示:“幾次高強(qiáng)度工作后,手部劇痛到需用藥膏和針灸治療才能緩解。”

行業(yè)生態(tài)困境

-

- 薪酬與付出失衡:初級運(yùn)鏡師月薪普遍在6000-8000元,與快遞員、外賣員等體力勞動者相當(dāng),但需承擔(dān)更高的技能門檻和健康風(fēng)險。頭部運(yùn)鏡師(如服務(wù)頂流主播的團(tuán)隊(duì))月薪可達(dá)2-3萬元,但占比不足5%。

- 職業(yè)發(fā)展瓶頸:運(yùn)鏡師晉升通道狹窄,多數(shù)人終身停留在執(zhí)行層。轉(zhuǎn)向?qū)а荨z影指導(dǎo)等崗位需積累人脈資源,而中小團(tuán)隊(duì)缺乏系統(tǒng)化培養(yǎng)體系。

- 社會認(rèn)可度低:相比主播、編劇等崗位,運(yùn)鏡師常被視為“技術(shù)工人”,在行業(yè)評獎、媒體報道中存在感薄弱。某直播行業(yè)峰會中,運(yùn)鏡師相關(guān)議題占比不足2%,遠(yuǎn)低于主播培養(yǎng)、內(nèi)容創(chuàng)新等主題。

結(jié)語:團(tuán)播行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展,本質(zhì)是頂級硬件與人類技能的深度協(xié)同。當(dāng)索尼的鏡頭、ARRI電影機(jī)與運(yùn)鏡師的創(chuàng)意交織,直播經(jīng)濟(jì)正從“流量游戲”進(jìn)化為“技術(shù)藝術(shù)”。而這一進(jìn)程的持續(xù),取決于行業(yè)對創(chuàng)新投入的決心與對人才生態(tài)的呵護(hù)——唯有技術(shù)與人性的平衡,才能推動產(chǎn)業(yè)走向真正的可持續(xù)繁榮。